di Ernesto TROTTA

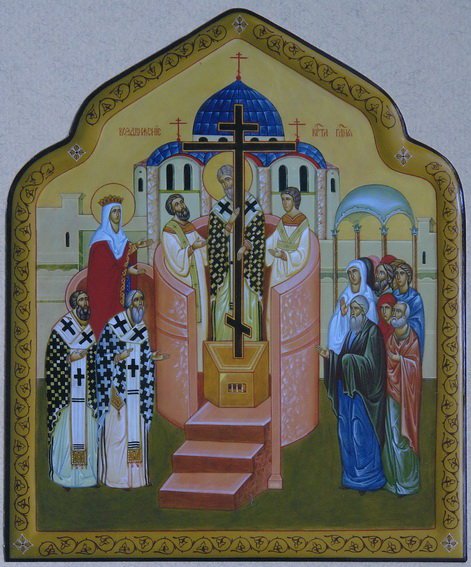

Sabato 30 aprile 2011, a conclusione della settimana luminosa del Rinnovamento, la Parrocchia di S. Atanasio il Grande in Santa Sofia d’Epiro, ha avuto la grazia di vivere un momento d’intensa gioia e commozione: l’ordinazione sacerdotale del Diacono Luigi Francesco Godino.

Nella splendida cornice della chiesa dedicata al grande Patriarca di Alessandria, che proprio in quei giorni i Sofioti celebrano con fede proclamandolo Colonna portante della Chiesa Cattolica, una grande moltitudine di fedeli si è radunata per accompagnare nella preghiera il neo ‘ sacerdote, riecheggiando le parole del Salmo che cantiamo con gioia nel Penticostario: ‘Questo è il giorno fatto dal Signore, esultiamo e rallegriamoci in esso’.

Come la Pasqua è chiamata giustamente ‘Festa delle Feste’, così la data del 30 aprile rappresenta la conferma di un anno straordinario, che ci vedrà gioire di nuovo in occasione dell’ordinazione sacerdotale del Diacono Nicola Miracco Berlingieri, il prossimo 18 giugno.

A presiedere la solenne Divina Liturgia pontificale era l’Arcivescovo Metropolita di Cosenza ‘ Bisignano e Amministratore Apostolico dell’Eparchia di Lungro, Mons. Salvatore Nunnari, attorniato dai confratelli nell’Episcopato Mons. Cyril Vasil SJ, Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, Mons. Jan Babjak SJ, Arcivescovo di Presov in Slovacchia, Mons. Ercole Lupinacci, Vescovo Emerito di Lungro e pastore per lunghi anni della nostra chiesa eparchiale. A rappresentare il venerando cenobio di S. Maria in Grottaferrata c’era l’Archimandrita Esarca, Padre Emiliano Fabbricatore.

Hanno concelebrato inoltre l’Archimandrita Delegato Ad Omnia per l’Eparchia di Lungro, P. Donato Oliverio, il Parroco di S. Atanasio il Grande, P. Vincenzo Carlomagno e il suo coadiutore P. Viorel Adrian Hancu, il Rettore del Seminario Eparchiale di Cosenza P. Pietro Lanza e il vice ‘ Rettore P. Raffaele De Angelis, numerosi sacerdoti provenienti dalla nostra Eparchia e da altre diocesi, i Diaconi P. Arcangelo Capparelli, P. Luigi Fioriti e P. Nicola Miracco Berlingieri, i Chierici e i Seminaristi.

A compiere il rito della chirotonia sul novello sacerdote è stato l’Arcivescovo Cyril, già Rettore del Pontificio Istituto Orientale di Roma, dove P. Francesco ha condotto e perfezionato i suoi studi negli ultimi anni.

Era presente inoltre anche una nutrita delegazione della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli in Macchia Albanese, guidata dal parroco P. Gennaro Ferrari.

In questa piccola comunità P. Francesco ha servito da Diacono e continuerà a prestare il suo servizio pastorale come presbitero.

Alla fine della Divina Liturgia, il neo ‘ ordinato ha ringraziato tutti i presenti per la preghiera e la partecipazione e ha rivolto un pensiero commosso e riconoscente al padre Ferruccio, scomparso nel 2005, e all’Archimandrita Giovanni Capparelli, esempio di autentico uomo di Dio e modello di vita per coloro che vogliono intraprendere la sequela Christi.

Inoltre ha ricordato con affetto la Signora Anna Maria Pizzi, che con dedizione e umiltà ha dedicato la sua vita alla liturgia e ha insegnato a tanti giovani l’amore per le nostre preziose tradizioni liturgiche.

A Padre Francesco, alla sua famiglia e alla sua amata sposa Aurora facciamo i più fervidi auguri per il suo ministero sacerdotale e gli assicuriamo le nostre preghiere.

Christòs Anèsti.