Acquaformosa (Firmoza) ebbe origine intorno al 1501 da alcuni profughi albanesi provenienti dalla regione greca della Beozia sulle terre dell’allora fiorente Abbazia di Santa Maria di Leucio.

I primi abitanti edificarono le prime casupole intorno ad una chiesetta, dipendente da detta Abbazia, oggi identificabile con la cappella Kisha Ka Kunciuna (Santa Maria della Concezione). In essa, durante lavori di restauro, fatti eseguire dal parroco papàs Vincenzo Matrangolo, sono venuti alla luce alcuni affreschi bizantineggianti di notevole valore artistico, risalenti alla fine del 1400, nonché un pregevole soffitto ligneo a cassettoni.

I primi abitanti edificarono le prime casupole intorno ad una chiesetta, dipendente da detta Abbazia, oggi identificabile con la cappella Kisha Ka Kunciuna (Santa Maria della Concezione). In essa, durante lavori di restauro, fatti eseguire dal parroco papàs Vincenzo Matrangolo, sono venuti alla luce alcuni affreschi bizantineggianti di notevole valore artistico, risalenti alla fine del 1400, nonché un pregevole soffitto ligneo a cassettoni.

La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, Santo patrono di Acquaformosa, i cui lavori ebbero inizio attorno al 1500, venne probabilmente ultimata già nel 1526. A causa di ingenti danni e forti carenze strutturali, fu demolita e ricostruita tra il 1936 e il 1938.

Attualmente, la peculiarità della Chiesa Matrice è l’interno interamente mosaicato con tessere dorate e policrome intagliate a mano. Il progetto musivo fa sì che nella navata laterale destra siano raffigurate le scene dell’Antico Testamento, mentre in quella navata centrale il Nuovo Testamento.

Anche l’iconostasi è stata recentemente realizzata in mosaico, come l’intera Chiesa.

Nella cripta vengono preziosamente custoditi alcuni ornamenti appartenuti alla ricca Abbazia Cistercense del 1200 insieme alla Madonna della Badia (1400), antichi e preziosi oggetti appartenenti alla Chiesa e l’Assunta risalente al 1520.

Nella cripta vengono preziosamente custoditi alcuni ornamenti appartenuti alla ricca Abbazia Cistercense del 1200 insieme alla Madonna della Badia (1400), antichi e preziosi oggetti appartenenti alla Chiesa e l’Assunta risalente al 1520.

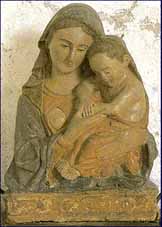

Entro un raggio di pochi chilometri a nord del paese, a quota 1464 metri s.l.m., fra i boschi e la natura incontaminata, sorge la Chiesa di Santa Maria del Monte. Mirabile monumento, risalente al periodo compreso tra i secoli VIII-X, questa custodisce un pregevole busto di Madonna che allatta con Bambino. Si tratta di una scultura in pietra del XVIII sec. di autore ignoto.

La chiesa è un interessante esempio di edilizia religiosa rurale, che custodisce tuttora al primo piano una serie di locali, detti “romitori”, un tempo utilizzati da eremiti e monaci.

La parrocchia di Acquaformosa e i fedeli devoti, provenienti da diversi paesi, vi si recano tre volte l’anno in pellegrinaggio. La grande festa che si svolge l’ultima domenica di luglio, vede la celebrazione della Divina Liturgia e la processione fino al luogo del ritrovamento della Sacra Immagine.

Il più recente luogo di culto del paese è il Santuario della Madonna della Misericordia, che sorge incastonata in un complesso architettonico parrocchiale utilizzato per attività varie. Nella chiesa sono iniziati dal 2018 dei lavori di iconizzazione, tuttora in corso, per cui si sta realizzando un ciclo di raffigurazioni parietali iconografiche, con scene dell’Antico e del Nuovo Testamento, Apostoli e Santi e un ciclo sulla vita della Madre di Dio. Di particolare interesse le icone inerenti le parabole di Misericordia.

San Basile è un comune di 1.025 abitanti. Sorge alle falde del Monte Pollino, nel versante nord/est della catena costiera nel Parco nazionale del Pollino.

San Basile è un comune di 1.025 abitanti. Sorge alle falde del Monte Pollino, nel versante nord/est della catena costiera nel Parco nazionale del Pollino.

Per adattare lo stile alle particolari esigenze del rito bizantino, negli anni ‘30 è stato sostituito l’altare maggiore con un altare quadrato, sormontato da un baldacchino: una lapide all’interno della chiesa ci informa che l’inaugurazione dell’altare greco e dell’iconostasi avvenne il 21 novembre 1938 da Mons. Giovanni Mele, primo vescovo dell’Eparchia di Lungro, essendo parroco Giuseppe Schirò. Come in tutte le chiese bizantine, l’altare è separato dal resto della chiesa da un tramezzo ligneo detto “iconostasi”. Le icone dell’iconostasi centrale sono opera di Stefano Armakolas.

Per adattare lo stile alle particolari esigenze del rito bizantino, negli anni ‘30 è stato sostituito l’altare maggiore con un altare quadrato, sormontato da un baldacchino: una lapide all’interno della chiesa ci informa che l’inaugurazione dell’altare greco e dell’iconostasi avvenne il 21 novembre 1938 da Mons. Giovanni Mele, primo vescovo dell’Eparchia di Lungro, essendo parroco Giuseppe Schirò. Come in tutte le chiese bizantine, l’altare è separato dal resto della chiesa da un tramezzo ligneo detto “iconostasi”. Le icone dell’iconostasi centrale sono opera di Stefano Armakolas.  Anche le due navate laterali terminano con due iconostasi dello stesso stile di quella centrale: quella di sinistra è stata dipinta da Maria Galie ed è dedicata a S. Giovanni Battista; quella di destra è dedicata alla Madre di Dio e le icone sono opera di Felice Fiore. Sono presenti in chiesa anche opere di altri iconografi: l’Archimandrita Mario Pietro Tamburi di San Basile, Luigi Manes, Josif Droboniku, Anna Marinaro. Sono presenti affreschi della vita di S. Giovanni Battista sulla navata centrale e affreschi di scene del Vangelo sulle pareti del Vima, tutte opere di Riccardo Turrà, eseguite nel 1955.

Anche le due navate laterali terminano con due iconostasi dello stesso stile di quella centrale: quella di sinistra è stata dipinta da Maria Galie ed è dedicata a S. Giovanni Battista; quella di destra è dedicata alla Madre di Dio e le icone sono opera di Felice Fiore. Sono presenti in chiesa anche opere di altri iconografi: l’Archimandrita Mario Pietro Tamburi di San Basile, Luigi Manes, Josif Droboniku, Anna Marinaro. Sono presenti affreschi della vita di S. Giovanni Battista sulla navata centrale e affreschi di scene del Vangelo sulle pareti del Vima, tutte opere di Riccardo Turrà, eseguite nel 1955.

A Bari, nella chiesa di San Giovanni Crisostomo, in Arco San Giovanni, a pochi passi dal castello normanno-svevo e dalla Basilica di San Nicola, ha vita una comunità cattolica di rito bizantino, a testimonianza dello stretto legame che Bari ancora conserva con il suo passato.

A Bari, nella chiesa di San Giovanni Crisostomo, in Arco San Giovanni, a pochi passi dal castello normanno-svevo e dalla Basilica di San Nicola, ha vita una comunità cattolica di rito bizantino, a testimonianza dello stretto legame che Bari ancora conserva con il suo passato. L’interno è a navata unica coperta da capriate lignee. Sulla parete destra affiorano due archi a tutto sesto che poggiano su capitelli posti alla quota dell’attuale pavimento. Ciò fa ritenere che il livello originario dovesse trovarsi qualche metro al di sotto dell’odierno calpestio e che i due arconi sono quanto rimane dell’originario edificio. La chiesa, infatti, nella sua struttura originaria, era formata da tre navate: il primitivo impianto terminava con un’abside a cui fa esplicito riferimento documento del 1091. Gli interventi della seconda metà del XIII sec. che portarono il sollevamento della chiesa all’attuale livello, la ridussero ad un’unica navata, coperta da una volta a botte unghiata. A sinistra della navata è collocata una lastra in pietra del sec. XI che raffigura un leone alato ed un grifo che atterrano rispettivamente un caprone ed un cinghiale: essi si dispongono simmetricamente ai lati “dell’albero della vita”, il cui vertice racchiude una piccola croce bizantina. Il presbiterio, di struttura tardo medioevale che si affaccia nell’aula ecclesiale con un ampio arco ogivale, è coperto da una volta a crociera costolonata.

L’interno è a navata unica coperta da capriate lignee. Sulla parete destra affiorano due archi a tutto sesto che poggiano su capitelli posti alla quota dell’attuale pavimento. Ciò fa ritenere che il livello originario dovesse trovarsi qualche metro al di sotto dell’odierno calpestio e che i due arconi sono quanto rimane dell’originario edificio. La chiesa, infatti, nella sua struttura originaria, era formata da tre navate: il primitivo impianto terminava con un’abside a cui fa esplicito riferimento documento del 1091. Gli interventi della seconda metà del XIII sec. che portarono il sollevamento della chiesa all’attuale livello, la ridussero ad un’unica navata, coperta da una volta a botte unghiata. A sinistra della navata è collocata una lastra in pietra del sec. XI che raffigura un leone alato ed un grifo che atterrano rispettivamente un caprone ed un cinghiale: essi si dispongono simmetricamente ai lati “dell’albero della vita”, il cui vertice racchiude una piccola croce bizantina. Il presbiterio, di struttura tardo medioevale che si affaccia nell’aula ecclesiale con un ampio arco ogivale, è coperto da una volta a crociera costolonata. iconostasi dipinta in tre ordini: nella parte superiore sono raffigurati i santi Apostoli che fanno da corona all’icona posta al centro dove è raffigurata la Deesis, cioè la supplica, con il Cristo in trono a ai lati la Madre di Dio e san Giovanni il Battista che rivolgono suppliche in favore dei fedeli, scene delle feste dell’anno liturgico distribuiti in pannelli e in quella inferiore quattro figure ieratiche: il Cristo Pantocrator, la Madre di Dio, San Giovanni Battista e San Giovanni Crisostomo. Al centro dell’abside vi è una tela della Madonna con le mani volte in alto ed il Divino Infante sul petto a firma di M. Buono 1968. Sulle porte diaconali sono dipinti due arcangeli e sulle porte regali è raffigurata l’Annunciazione.

iconostasi dipinta in tre ordini: nella parte superiore sono raffigurati i santi Apostoli che fanno da corona all’icona posta al centro dove è raffigurata la Deesis, cioè la supplica, con il Cristo in trono a ai lati la Madre di Dio e san Giovanni il Battista che rivolgono suppliche in favore dei fedeli, scene delle feste dell’anno liturgico distribuiti in pannelli e in quella inferiore quattro figure ieratiche: il Cristo Pantocrator, la Madre di Dio, San Giovanni Battista e San Giovanni Crisostomo. Al centro dell’abside vi è una tela della Madonna con le mani volte in alto ed il Divino Infante sul petto a firma di M. Buono 1968. Sulle porte diaconali sono dipinti due arcangeli e sulle porte regali è raffigurata l’Annunciazione.

Ubicata nel centro storico, la sua origine risale alla fine del secolo XVI e fu aperta al culto nell’anno 1604.

Ubicata nel centro storico, la sua origine risale alla fine del secolo XVI e fu aperta al culto nell’anno 1604.

L’illuminazione interna è assicurata da dodici finestre laterali e da una grande finestra centrale, tutte decorate con vetrate artistiche.

L’illuminazione interna è assicurata da dodici finestre laterali e da una grande finestra centrale, tutte decorate con vetrate artistiche.

Mons. Ercole Lupinacci, già parroco (1963-1981), continuò nell’opera di adattamento al rito Bizantino, rimuovendo gli altari delle navate laterali.

Mons. Ercole Lupinacci, già parroco (1963-1981), continuò nell’opera di adattamento al rito Bizantino, rimuovendo gli altari delle navate laterali. Oggi la chiesa si presenta in una nuova veste e i lavori sono proseguiti da Papàs Giuseppe Barrale, attuale Amministratore Parrocchiale (2018). L’altare centrale è stato riqualificato secondo i criteri tipici della tradizione orientale e per come è prescritto dai codici liturgici e canonici orientali: si presenta con un piano di marmo quadrato, sorretto da quattro colonne marmoree, le quali rappresentano i quattro evangelisti. L’interno della chiesa, totalmente ritinteggiata, è illuminato da nuovi lampadari, arricchito da nuove icone e da un nuovo Trono Episcopale, nonché diverse suppellettili liturgiche, proprie del rito bizantino.

Oggi la chiesa si presenta in una nuova veste e i lavori sono proseguiti da Papàs Giuseppe Barrale, attuale Amministratore Parrocchiale (2018). L’altare centrale è stato riqualificato secondo i criteri tipici della tradizione orientale e per come è prescritto dai codici liturgici e canonici orientali: si presenta con un piano di marmo quadrato, sorretto da quattro colonne marmoree, le quali rappresentano i quattro evangelisti. L’interno della chiesa, totalmente ritinteggiata, è illuminato da nuovi lampadari, arricchito da nuove icone e da un nuovo Trono Episcopale, nonché diverse suppellettili liturgiche, proprie del rito bizantino.

Verso la fine del XX e inizio del XXI la struttura è stata adattata al rito greco-bizantino e decorata con iconostasi, icone e pittura murale in stile bizantino, anche se ancora sono presenti le statue di rito latino nelle nicchie laterali.

Verso la fine del XX e inizio del XXI la struttura è stata adattata al rito greco-bizantino e decorata con iconostasi, icone e pittura murale in stile bizantino, anche se ancora sono presenti le statue di rito latino nelle nicchie laterali. La facciata esterna è realizzata in pietra a faccia vista, sulla quale si aprono tre porte che immettono nelle rispettive navate.

La facciata esterna è realizzata in pietra a faccia vista, sulla quale si aprono tre porte che immettono nelle rispettive navate.

La Cappella della Madonna del Monte, edificata nel 1954, viene restaurata nell’estate 2010.

La Cappella della Madonna del Monte, edificata nel 1954, viene restaurata nell’estate 2010.

Nel 1903 e stata edificata l’attuale Cupola, di questa si conserva ancora il progetto.

Nel 1903 e stata edificata l’attuale Cupola, di questa si conserva ancora il progetto. Nel 1947 è ultimata l’Iconostasi muraria su progetto dell’architetto Grassi di Roma e dell’ingegner Mainieri di Morano Calabro ed ultimate le 33 Icone che l’adornano, queste sono state dipinte dal monaco benedettino dell’Abbazia di Chevetogne in Belgio, Gerolamo Leussing che aveva imparato l’arte iconografica in Russia, allievo del grande maestro Sufronov; queste infatti sono dipinte secondo la tradizione Russa dei Vecchi Credenti. La maggior parte delle sue opere sono conservate negli Stati Uniti ed in Canada.

Nel 1947 è ultimata l’Iconostasi muraria su progetto dell’architetto Grassi di Roma e dell’ingegner Mainieri di Morano Calabro ed ultimate le 33 Icone che l’adornano, queste sono state dipinte dal monaco benedettino dell’Abbazia di Chevetogne in Belgio, Gerolamo Leussing che aveva imparato l’arte iconografica in Russia, allievo del grande maestro Sufronov; queste infatti sono dipinte secondo la tradizione Russa dei Vecchi Credenti. La maggior parte delle sue opere sono conservate negli Stati Uniti ed in Canada. Nella Chiesa si trovano anche 3 tele dipinte di scuola napoletana settecentesca, 2 di queste sono certamente attribuibili a Gualtiero Genisio di Morano Calabro, celebre pittore di quegli anni. Nel 1987 è donata alla Chiesa da parte dell’Archimandrita Giuseppe Ferrari, già parroco di Frascineto dal 1940 al 1956, l’Icona della Glikofilusa (Madonna del Dolce Abbraccio) dipinta sul Sacro Monte Athos da un monaco sconosciuto e ricoperta dalla Riza, cesellata a Salonnico dalla Locale Accademia Iconografica.

Nella Chiesa si trovano anche 3 tele dipinte di scuola napoletana settecentesca, 2 di queste sono certamente attribuibili a Gualtiero Genisio di Morano Calabro, celebre pittore di quegli anni. Nel 1987 è donata alla Chiesa da parte dell’Archimandrita Giuseppe Ferrari, già parroco di Frascineto dal 1940 al 1956, l’Icona della Glikofilusa (Madonna del Dolce Abbraccio) dipinta sul Sacro Monte Athos da un monaco sconosciuto e ricoperta dalla Riza, cesellata a Salonnico dalla Locale Accademia Iconografica. Nell’anno 2014 viene inaugurato il maestoso affresco posto sull’intera parete della chiesa principale nel lato ovest, che rappresenta la Dormizione della Santissima Madre di Dio, patrona della chiesa. L’affresco è opera dell’agiografa ortodossa greca Sofia Papazoglou, coadiuvata dall’albanese Demetrio Gjino, residenti ad Atene, ed è stato offerto dal protopresbitero A. Bellusci, parroco di Frascineto dal 2004 al 2014.

Nell’anno 2014 viene inaugurato il maestoso affresco posto sull’intera parete della chiesa principale nel lato ovest, che rappresenta la Dormizione della Santissima Madre di Dio, patrona della chiesa. L’affresco è opera dell’agiografa ortodossa greca Sofia Papazoglou, coadiuvata dall’albanese Demetrio Gjino, residenti ad Atene, ed è stato offerto dal protopresbitero A. Bellusci, parroco di Frascineto dal 2004 al 2014. Su iniziativa dell’attuale parroco, papàs Gabriel Sebastian Otvos, le tre pareti del santo Vima sono state abbellite con cinque maestosi e splendidi affreschi bizantini, offerti da sacerdoti, suore, fedeli e popolo di Frascineto.

Su iniziativa dell’attuale parroco, papàs Gabriel Sebastian Otvos, le tre pareti del santo Vima sono state abbellite con cinque maestosi e splendidi affreschi bizantini, offerti da sacerdoti, suore, fedeli e popolo di Frascineto. La Chiesa risale al secolo XVI ed è dedicata a Santa Lucia, Vergine e Martire. Nella sua semplicità di stile barocco si presenta con una sola navata e custodisce all’interno una meravigliosa ed elegante iconostasi (1993) di marmo e ricca di simboli liturgici. Tra le numerose opere ed icone di particolare significato, sono i dipinti della Platytera e del Cristo Pantokrator e le icone con la raffigurazione degli aspetti più importanti della vita e del martirio di Santa Lucia.

La Chiesa risale al secolo XVI ed è dedicata a Santa Lucia, Vergine e Martire. Nella sua semplicità di stile barocco si presenta con una sola navata e custodisce all’interno una meravigliosa ed elegante iconostasi (1993) di marmo e ricca di simboli liturgici. Tra le numerose opere ed icone di particolare significato, sono i dipinti della Platytera e del Cristo Pantokrator e le icone con la raffigurazione degli aspetti più importanti della vita e del martirio di Santa Lucia.

Nel 1978 hanno inizio i progetti per la costruzione della chiesa di “S. Giovanni Crisostomo”, in stile bizantino, ma i lavori, guidati dall’ing. Giulio Scura, inizieranno solo all’inizio degli anni ’90.

Nel 1978 hanno inizio i progetti per la costruzione della chiesa di “S. Giovanni Crisostomo”, in stile bizantino, ma i lavori, guidati dall’ing. Giulio Scura, inizieranno solo all’inizio degli anni ’90.