Una comunità di abbracci

EPARCHIA DI LUNGRO degli Italo Albanesi dell’Italia Continentale

Diocesi Cattolica Bizantina

Si è celebrata la I assemblea Generale delle Comunità Arberëshë d’Italia il 17 e il 18 ottobre presso il Centro culturale Banxhurna a San Paolo Abanese (PZ). Il progetto è nato da un’intuizione dell’Assessore regionale Aldo Berlinguer, discussa con il Presidente del programma Sensi Contemporanei, Alberto Versace, sviluppata con i Sindaci dei comuni Arberëshë di San Paolo Albanese e San Costantino Albanese. Le comunità Arberëshe lucane hanno espresso l’esigenza di avviare una riflessione allargata a tutte le comunità Arberëshe presenti in Italia, sul ruolo che esse possono assumere a partire dal loro senso di appartenenza, per promuovere una cittadinanza europea attiva. L’incontro ha previsto momenti di approfondimento sul significato di essere Arberëshe oggi e sui valori identitari da preservare e valorizzare a beneficio delle future generazioni. Oggetto del dibattito anche l’attuale processo di integrazione comunitaria che prevede, tra le altre cose, l’adesione dell’Albania e che sollecita a rinnovati rapporti con il nostro Paese. Il programma ha previsto la presenza di figure istituzionali, politiche, intellettuali e religiose per approfondire le tematiche storiche, culturali, linguistiche e religiose. Tra i partecipanti Luigi Berlinguer, già Ministro dell’Istruzione, promotore della legge sulle minoranze linguistiche, l’ambasciatore di Albania in Italia Neritan Ceka, Papàs Pietro Lanza, Vicario Generale dell’Eparchia di Lungro, Alberto Versace, Presidente del Comitato di Coordinamento Sensi Contemporanei, Patrizia Minardi, Dirigente della Regione Basilicata, Giampiero Perri, Direttore Generale dell’APT Basilicata, Ferdinando Mirizzi, UNIBAD, Dipartimento Scienze Umane, Nicola Scaldaferri, UNIMI, Dipartimento di beni culturali e ambientali. Significativo l’intervento di papàs Pietro Lanza che ha sottolineato il ruolo della Chiesa cattolica di rito bizantino nel difendere e promuovere la cultura e l’identità Arberëshe per oltre 500 anni, grazie soprattutto alla sua fede cristiana che attraverso la liturgia ha mantenuto la lingua e le tradizioni.

Si è celebrata la I assemblea Generale delle Comunità Arberëshë d’Italia il 17 e il 18 ottobre presso il Centro culturale Banxhurna a San Paolo Abanese (PZ). Il progetto è nato da un’intuizione dell’Assessore regionale Aldo Berlinguer, discussa con il Presidente del programma Sensi Contemporanei, Alberto Versace, sviluppata con i Sindaci dei comuni Arberëshë di San Paolo Albanese e San Costantino Albanese. Le comunità Arberëshe lucane hanno espresso l’esigenza di avviare una riflessione allargata a tutte le comunità Arberëshe presenti in Italia, sul ruolo che esse possono assumere a partire dal loro senso di appartenenza, per promuovere una cittadinanza europea attiva. L’incontro ha previsto momenti di approfondimento sul significato di essere Arberëshe oggi e sui valori identitari da preservare e valorizzare a beneficio delle future generazioni. Oggetto del dibattito anche l’attuale processo di integrazione comunitaria che prevede, tra le altre cose, l’adesione dell’Albania e che sollecita a rinnovati rapporti con il nostro Paese. Il programma ha previsto la presenza di figure istituzionali, politiche, intellettuali e religiose per approfondire le tematiche storiche, culturali, linguistiche e religiose. Tra i partecipanti Luigi Berlinguer, già Ministro dell’Istruzione, promotore della legge sulle minoranze linguistiche, l’ambasciatore di Albania in Italia Neritan Ceka, Papàs Pietro Lanza, Vicario Generale dell’Eparchia di Lungro, Alberto Versace, Presidente del Comitato di Coordinamento Sensi Contemporanei, Patrizia Minardi, Dirigente della Regione Basilicata, Giampiero Perri, Direttore Generale dell’APT Basilicata, Ferdinando Mirizzi, UNIBAD, Dipartimento Scienze Umane, Nicola Scaldaferri, UNIMI, Dipartimento di beni culturali e ambientali. Significativo l’intervento di papàs Pietro Lanza che ha sottolineato il ruolo della Chiesa cattolica di rito bizantino nel difendere e promuovere la cultura e l’identità Arberëshe per oltre 500 anni, grazie soprattutto alla sua fede cristiana che attraverso la liturgia ha mantenuto la lingua e le tradizioni.

Guarda il Video:

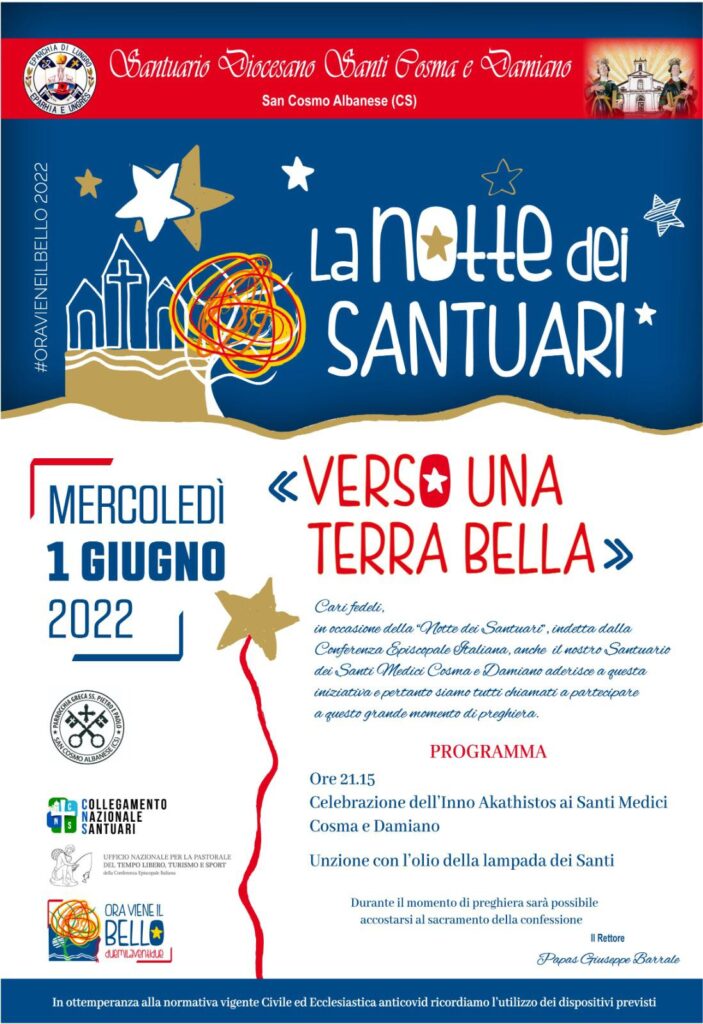

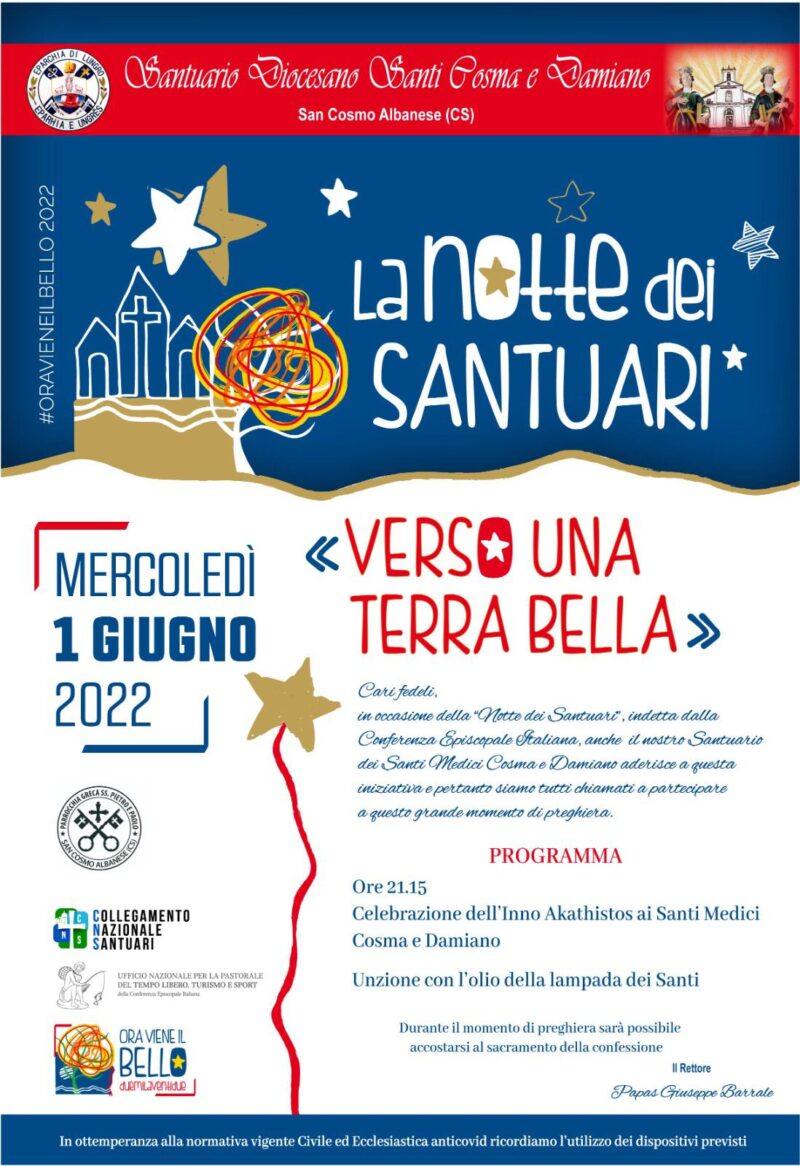

Mercoledì 1 giugno 2022

ore 21.15 Celebrazione dell’Inno Akathistos ai Santi Medici Cosma e Damiano e unzione con l’olio della lampada dei Santi.